Vortrag

zur Ausstellungseröffnung am 7. Oktober 2011

Bereits 1684 ordnete Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg die Schulpflicht an. Die wurde aber lange Zeit nicht durchgesetzt, denn die Ritter und Junker waren in keiner Weise an einer allgemeinen Volksbildung interessiert und setzten die Eltern unter Druck, ihre Kinder lieber mitarbeiten zu lassen. „Tolle“

Ergebnisse konnten die „Unterrichtenden“ nicht aufweisen.

Häufig klagten die Pastoren über mangelnde Kenntnisse

im Katechismus, sodass viele Knaben und Mädchen erst mit

15, 16 oder 17 konfirmiert wurden. Fachkräfte

waren die Dorfschullehrer - auch Schulhalter,

Schulgesellen, Schulkollegen, Schuldiener - genannt,

eigentlich Handwerker waren, und die von den Geistlichen vor ihrer

Einstellung nur gering geprüft wurden.

Viele Schulmeister gingen zusätzlich einem Handwerk nach, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Unter

Herzog Friedrich dem Frommen gab es ab

1756 viele Veränderungen. Er ordnete den „allgemeinen

Schulzwang“ an, erließ eine neue

Schulordnung mit täglich 3 Stunden Vor-

und Nachmittagsunterricht und mit Zielen zur Vermittlung

des Christentums, Lesens, Schreibens und Rechnens.

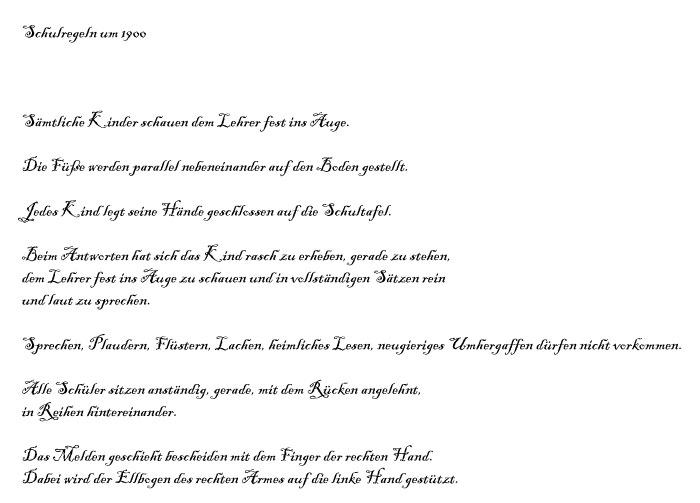

Sehen wir jetzt in einen Klassenraum um 1900 hinein und stellen uns gemeinsam vor, wie der Unterricht nach folgenden Schulregeln abgelaufen ist:

Statussymbol „Zuckertüte“

Die erste Notiz zu einer „mächtigen Tüte mit Konfekt“ zur Einschulung ist vom Jenaer Heinrich Eisenschmidt 1817 überliefert. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durften sich nur Kinder der gehobenen Schichten über eine Tüte freuen (das waren Tüten aus Glanzpapier, die beim Konditor bestellt werden konnten). Bauern kannten den Brauch des Bürgertums lange Zeit nicht, weil die Kinder zunächst seltener zur Schule gingen, um in der „Landwirtschaft zu helfen, statt die Zeit in einer Schule zu vertrödeln.“ Später bekamen die Bauernkinder auch eine Tüte, allerdings gefüllt mit Stiften, Schürze oder Holzpantoffeln. Schon

früh galt die Schultüte als Statussymbol. Ab 1910 fertigte ein erzgebirgischer Papierfabrikant Schultüten am Fließband. Zunehmend wurden die Tüten auch für andere „Zwecke“ benutzt: So prangte der Deutsche Kaiser auf der Pralinen-Pappe, später das Hakenkreuz und dann sozialistische Zukunftsbilder. Heute ist die Schultüte als Statussymbol immer noch aktuell. Allerdings lassen die Eltern jetzt ihrer Phantasie freien Lauf und legen großen Wert auf Individualität. Und auch hierbei kann manchmal der Bogen überspannt werden.(Beispiel „Holzschultüte mit Klammern, an einer Seite Riemen....Ergebnis, Vater trägt!) Schultüten

gibt es am ersten Schultag, von seinem ersten Schultag erzählt

uns jetzt Werner Struck. Auf dem Weg in unsere Zeit hat sich viel verändert, manches wurde mehrere Male erfunden oder Altes hat sich bewährt, aber auch enorm viel Neues ist in die Schulen eingezogen. Apropos

Schulen: Schularten gibt es so viele in den einzelnen

Bundesländern -denn Bildung ist Ländersache-

das man kaum noch durchsieht. Wer kennt sich schon aus mit Ganztagsschulen,

Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Grundschulen, Hauptschulen,

Realschulen, Regionalen Schulen, Integrativen Schulen, Werkstattschulen,

Förderschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden

Schulen?! Ich

stelle mir manchmal vor, wo wir bei Pisa stehen

könnten, wenn unser Schulwesen in Deutschland einheitlicher

und beständiger sein würde! |